Myoclonus and seizures in progressive myoclonus epilepsies: pharmacology and therapeutic trials. Epileptic Disord. 2016

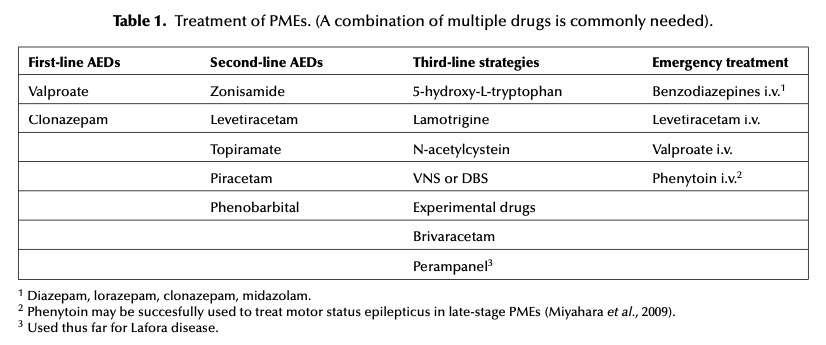

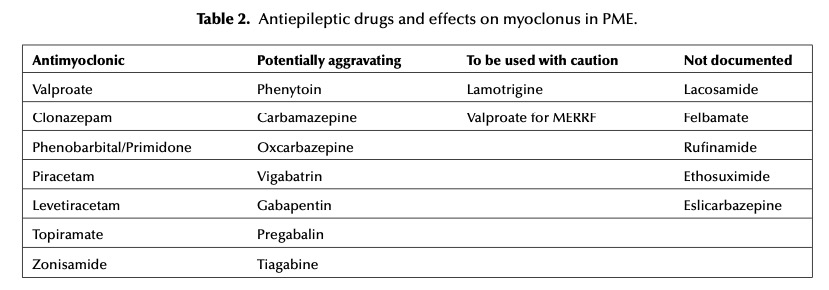

PMEの治療に伝統的に使用されているASMは, VPA, CZP, PB.

これらの薬は, 全般発作とミオクローヌスを軽減する可能性がある.

有効性が示されている新しい薬は, LEV, TPM, ZNS, PER.

PHT, CBZ, LTG, GBPは, ミオクローヌスまたはミオクロニー発作を悪化させる

進行性ミオクローヌスてんかん (PME) は, ミオクローヌス, てんかん発作, 神経学的機能低下, 特に運動失調と認知症との関連を特徴とする

ミオクローヌスは顔面および四肢遠位部の筋肉が関与

転倒の原因となることもある

さまざまな刺激 (光, 音, 触覚, 感情的緊張など) や動作または姿勢によって誘発または悪化

陽性ミオクローヌスと陰性ミオクローヌスが混在する. 特にLDの患者.

ミオクローヌスの発生原因については, 皮質反射ミオクローヌスが最も有力.

全般性強直間代発作は, LDおよびULDの発症時に報告されるため, 特発性全般てんかんと診断されてしまうこともある.

欠神発作または焦点発作 (LDの後頭葉発作など) も報告されている.

【バルプロ酸】

バルプロ酸はあらゆるタイプのPME に広く使用されるが, カルニチンの取り込みを阻害する作用があるため, ミトコンドリア障害の治療には注意が必要.

バルプロ酸を使用する場合は, L-カルニチンの補給が推奨される

【クロナゼパム】

ミオクローヌスおよびミオクロニー発作の治療に有効

クロナゼパムは, 成人で 3~16 mg/日, 小児で 0.2 mg/kg/日の用量で追加療法として使用される.

【フェノバルビタール】

PME では, 全般性強直間代発作の抑制を目的に, 30~200 mg/日 (成人), 3~8 mg/kg/日 (小児) の用量で追加治療として使用できる.

バルプロ酸がフェノバルビタールの排泄を阻害し, 傾眠の増加を引き起こすことに注意

バルプロ酸誘発性高アンモニア血症は, フェノバルビタールを併用している患者で増加する

フェノバルビタールへと代謝されるプリミドンも, ミオクローヌス患者に使用され良好な結果が得られている

【レベチラセタム】

ミオクローヌスと全般発作の両方に効果がある

オープンラベル試験でレベチラセタムを1,000~4,000 mgの用量で投与されたULD患者23名のうち, 15名 (65%) は何らかの臨床的改善

【トピラマート】

特に難治性焦点発作, 一次性または二次性全般発作の治療に有効

【ゾニサミド】

レノックス・ガストー症候群やウェスト症候群などのてんかん性脳症を含むさまざまな全般てんかんにも有効

ゾニサミドを追加療法として投与されたULD患者のほぼ全員で, ミオクローヌスが劇的に減少し, 全身性強直間代発作と日常生活機能が著しく改善した.

患者の約半数が食欲不振, 無力症, 傾眠などの副作用あり.

【ラモトリギン】

ミオクローヌスの治療にラモトリギンを使用した臨床経験では, 相反する結果が得られている

PME を含むさまざまな病態のミオクローヌスに対する研究では有効と評価されたが, 若年性ミオクロニーてんかん, ドラベ症候群ではミオクローヌスを悪化させるケースがあると報告.

ULD 患者5名にラモトリギンを追加した場合は, ミオクローヌス発作の悪化と改善例あり.

【VNS/DBS】

ULDの成人患者にVNSを埋め込み, 1 年間追跡で発作が著しく減少し (90 パーセント以上), 神経学的検査で小脳機能が大幅に改善したことが示された報告あり.

DBSは, 平均 24 か月の追跡調査ですべての患者でミオクロニー発作が30~100 %減少し, すべての患者が, 歩行, 運動能力の向上など改善.

【PMEのてんかん重積状態】

ミオクローヌス重積状態では, 大きな音や明るい光を避け, 静かな部屋で治療する

ベンゾジアゼピン (ジアゼパム, ロラゼパム, クロナゼパム, ミダゾラム), バルプロ酸, レベチラセタムの静脈内投与.

フェニトインは通常PMEには禁忌だが, 難治性てんかん重積状態に有効な例もある.

[Michelucci R, Pasini E, Riguzzi P, Andermann E, Kälviäinen R, Genton P. Myoclonus and seizures in progressive myoclonus epilepsies: pharmacology and therapeutic trials. Epileptic Disord. 2016;18(S2):145-153. doi:10.1684/epd.2016.0861]

コメント