この領域は苦手なので, ちょっと自信がありませんが, ざっとまとめてみました.

Planning and management of SEEG. Neurophysiol Clin. 2018

次の目的を満たす必要がある

(1) 神経生理学的にepileptogenic zoneを定義する

(2) 高度機能領域と原因病変との関係を調べる

(3) 外科的治療の可能性を評価する

電極の数はほとんどの場合, 7-14個の間である.

特別な場合を除いて, 電極数が6未満ならSEEGの必要性について議論する必要がある.

電極数が16以上必要だと考慮する場合は, 数を減らすよう再検討する必要がある.

高度機能領域 (言語, 運動) での電極の多重化は避ける必要がある

片側の大脳半球に焦点を当てた埋め込みが望ましいが, 対側にも埋め込む必要がある場合は, 対称に配置することを考慮.

両半球に同じ数の電極を配置する, 両側対称の探索は推奨されない.

【側頭葉てんかん】

サンプリングには, 内側側頭構造 (海馬, 扁桃体), 嗅内皮質, 中側頭回, 基底皮質, 上側頭回,

可能であれば側頭極, 島皮質を含む

【新皮質側頭葉てんかん】

サンプリングには, 外側側頭葉の前部と後部を含まむ.

直交電極は, 内側接触によって海馬または海馬傍回 (PHG) もターゲットにしていることに留意する

前方に伝播する場合, 側頭極, 下側頭回 (ITG), 前頭側頭接合部, 前島皮質を調べることを考慮

後方に伝播する場合, 側頭平面, 縁上回, 後島皮質, 紡錘状回, 側頭後頭接合部が含む.

【シルビウス裂周囲てんかん】

前述の側頭領域に加えて, 眼窩前頭皮質, 前島皮質, 中心前蓋皮質, 前帯状回

後部領域が関与している場合は, 後部STG (Hechel回と側頭平面), 後島皮質, 中心後蓋, 側頭頭頂後頭接合部, 後帯状回 (PCG) が関与

【両側側頭葉てんかんまたは早期対側波及】

MTLEで説明した埋め込み方式と同様に, 最も関与していると思われる片側に, 少なくとも 1 つの対側電極 (通常は前海馬) を使用

その他の電極については, 電気臨床データに応じて検討 (嗅内皮質, 扁桃体, 後海馬, 側頭極)

可能な限り, 両側電極は対称である必要がある

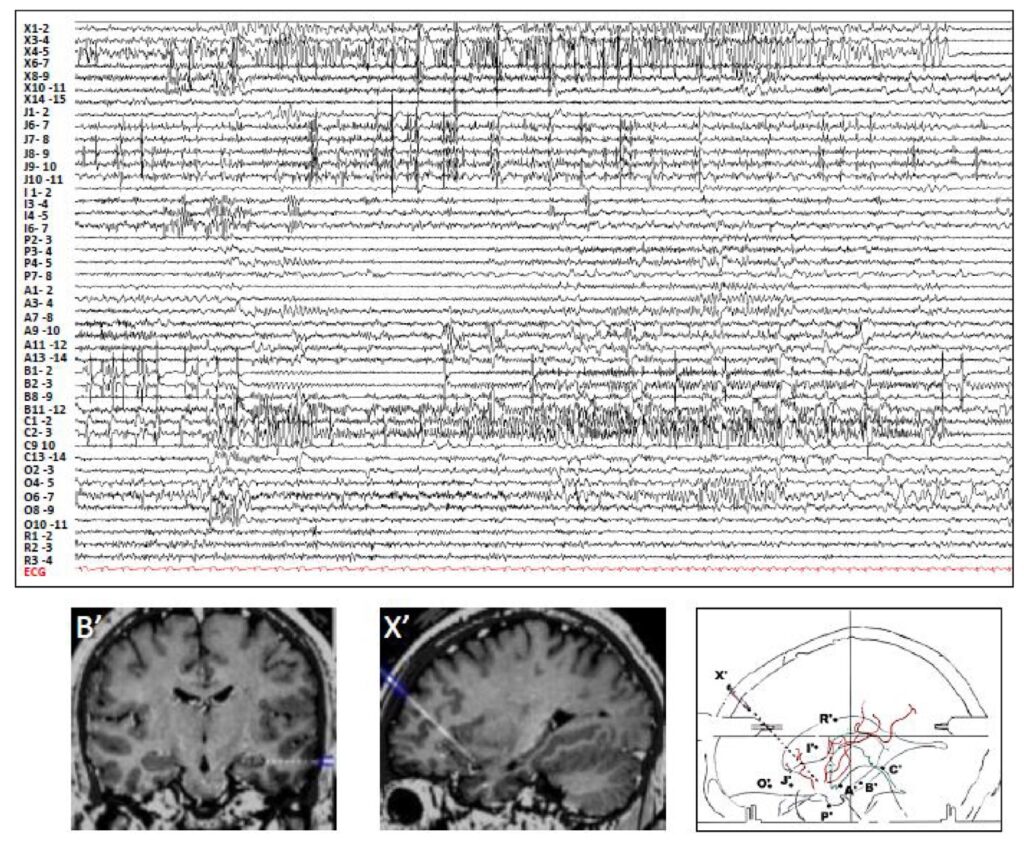

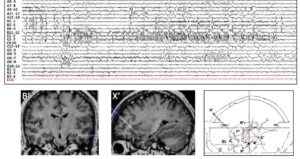

側頭シルビウス周囲てんかん, 左側海馬硬化症の症例

左側内側側頭構造 (扁桃体 [A’], 前部および後部海馬 [B’, C’])

外側側頭皮質, 側頭極 [P’], 眼窩前頭皮質 [O’], 下前頭回 ([J’], [I’] の外側接点)

前帯状回 ([J’] の内側接点). 前頭蓋[R’]

前部島皮質 ([X’] および [I’] の内側接点)

SEEG所見: 左前部海馬の急速な放電

後部海馬, 扁桃体, 側頭極, 眼窩前頭皮質ではあまり目立たない放電, および島内の同時放電

島内の同時放電は, 高振幅のスパイク活動の後に活動の低下が続くという特徴があった.

放電中は, 下前頭回に非同期スパイクもあり.

左側頭内側切除が行われ, 前頭葉と島葉の分離を伴った.

【前頭葉てんかん】

前頭葉発作 (ACGを含む前頭極性, 眼窩性, 前頭内側性) は, 補足運動野 (SMA), 運動皮質を含む発作, 背外側領域から発生する発作を区別

前頭葉は容積が大きく, 接続性から, 比較的大規模なサンプルが必要になる

したがって, 側方化と局在化に関して確固とした仮説を立てる必要がある.

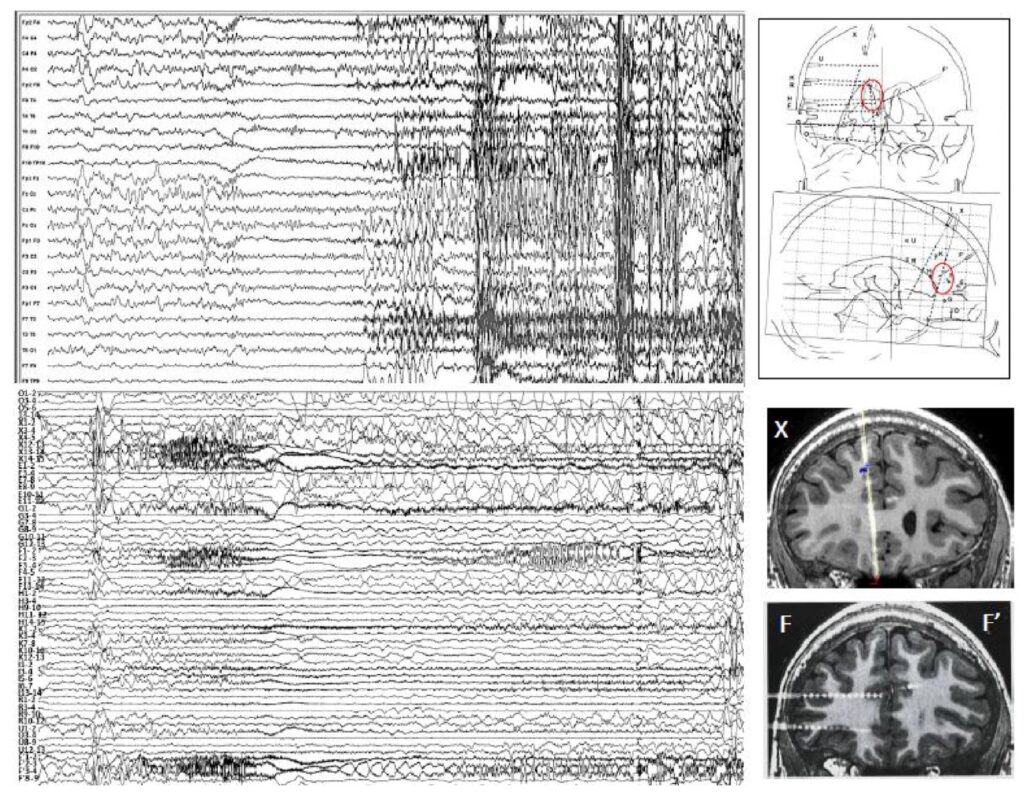

右前頭部の睡眠関連てんかん, MRI陰性例 (上: 頭皮上EEG, 下: SEEG)

頭皮上EEGでは, 右前頭部 (Fp2-F4) で発作

FDG-PETでは, 前帯状回 (ACG) の局所的な代謝低下, 右優位の両側性.

SEEGサンプリングの主要仮説は右ACG

発作は, ACG (赤い円) から始まり,

ACG内 [G1–2、H1–2], 前頭内側皮質 [E1–2, K1–2, U1–2], 島 [I3–4から5–6], 対側帯状皮質 [ F’1–2]の連結領域に広がる (急速な律動のバーストに続く低電圧の速い活動)

右側と左側で同時に放電が発生しているが右側が先行している.

XとFを含めた, 右側内側前頭葉切除

【内側前頭葉てんかん】

サンプリングには, 眼窩領域, 前頭極

少なくとも2つの電極を使用.

ACG, 上前頭回, 前島皮質.

多くの場合, 前側頭領域 (扁桃体, 側頭極) を含む.

両側への埋め込みは, 頭皮上EEGで両側の場合や, 発作開始が不明瞭なときに検討

反対側で調査する構造については, 特に推奨はない.

機能領域は可能な限り避ける必要がある.

理想的には, 反対側の電極は, 同側に配置された電極と対称である必要がある.

【背外側前頭葉てんかん】

サンプリングには, ブローカ野の位置を特定できる下前頭回 (IFG), 眼窩皮質, 前運動野を含む外側前頭皮質 (中前頭回と上前頭回), 前頭蓋, ACG, 島皮質, の少なくとも1つが含まれる.

両側の探査の必要性は少ない.

斜電極は凸面の探査によく役立つ.

持続性部分てんかん, 皮質ミオクローヌス, 驚愕てんかん, 発達性腫瘍やFCDなどに起因するてんかんでは, 一次運動野, 運動前野, 一次および二次体性感覚系のサンプル採取が必要

これは中心溝を通過することを意味し, 出血性合併症の場合は運動障害のリスクがある

治癒手術の可能性が高い場合や, 機能的再構築が事前に実証されている場合にのみ正当化される

【頭頂後頭葉てんかん】

頭頂部てんかん, 後頭葉てんかんは, 中枢, 島状, 側頭領域との接続, 反対側との接続により臨床的発作は多様になる

これらのてんかんでは, 伝播経路と機能的構造 (言語, 読解, 視覚, 顔認識) の影響に注意しながら, 多葉および両側の検査が必要になる

【頭頂葉てんかん】

中心後部領域に起因するてんかんは, 運動前野のサンプル採取が必要

上頭頂小葉と下頭頂小葉の関与には, 特にブロードマン野5と7, 頭頂内溝, 下頭頂皮質, 後帯状回, 中心後蓋, 後島などの特定のサンプル採取が必要

中心領域 (特に傍中心小葉), 前頭葉 (運動前野), 後頭葉, 側頭頭頂接合部, 側頭葉などの隣接領域や接続領域も調査される場合がある.

反対側の半球に, 電極を追加するケースもある.

【後頭葉てんかん】

隣接する構造への伝播に関連する症状を呈することが多い.

両側の検査が必要になる.

視野検査, 視覚誘発電位, 拡散テンソル, 視覚・読書・顔認識のためのfMRIなど, 視覚機能の予備評価が必要

探査は, 鳥距溝の両側に配置された電極と, 基底後頭葉電極を使用して, 片側or両側の後頭葉皮質を対象

後頭極は, SEEG電極で探査するのが困難

伝播経路の特定は非常に重要

腹側 (後頭側頭) または背側 (後頭頭頂前頭) ネットワークのいずれかを特定する

鳥距溝下領域から発生する腹側ネットワークの場合

サンプリングには, 舌回, 基底後頭側頭接合部 (紡錘状回), 前部鳥距溝, 楔形部, 後部海馬, 側頭基底皮質が含まれる.

対側電極について議論の余地あり (後頭葉皮質, 舌回)

背側ネットワーク (上鳥骨領域に起因する発作の場合)

楔形部, 頭頂葉 (上頭頂小葉と下頭頂小葉, 頭頂後頭溝, 後帯状回), 舌回および側頭頭頂後頭接合部からサンプルを採取

前頭皮質(前頭眼野) と対側 (楔形部など) は議論の余地あり

【島葉てんかん】

前頭葉発作や側頭葉発作の症状に似ていることがある

島皮質が中大脳動脈の分岐に近接しているため, 血管の安全性(軌道と血管の距離)が優先される.

血管リスクのため, 前下角のみ埋め込みが困難

島を調べるために, 直交電極と斜め電極を使用できる

直交埋め込みには, 島皮質と弁蓋部を同時に調査できるという利点がある

ただし, 島皮質の限られた量しか記録できない

島皮質に沿った斜め埋め込みでは, より広い島皮質表面の調査が可能だが, 弁蓋部の活動を記録できない

必要に応じて, 直交アプローチと, 斜めアプローチの両方を組み合わせることができる

島の探査は, 臨床症状に応じて, 前頭葉, 頭頂葉, 側頭葉などの他の隣接領域の探査と組み合わせられる.

島の発作放電は, 早期に反対側に広がる場合や, 両半球で同期している場合がある.

偽側性化のリスクがあることに留意する必要がある.

関連する臨床的または画像的特徴は, 半球の選択に役立つ.

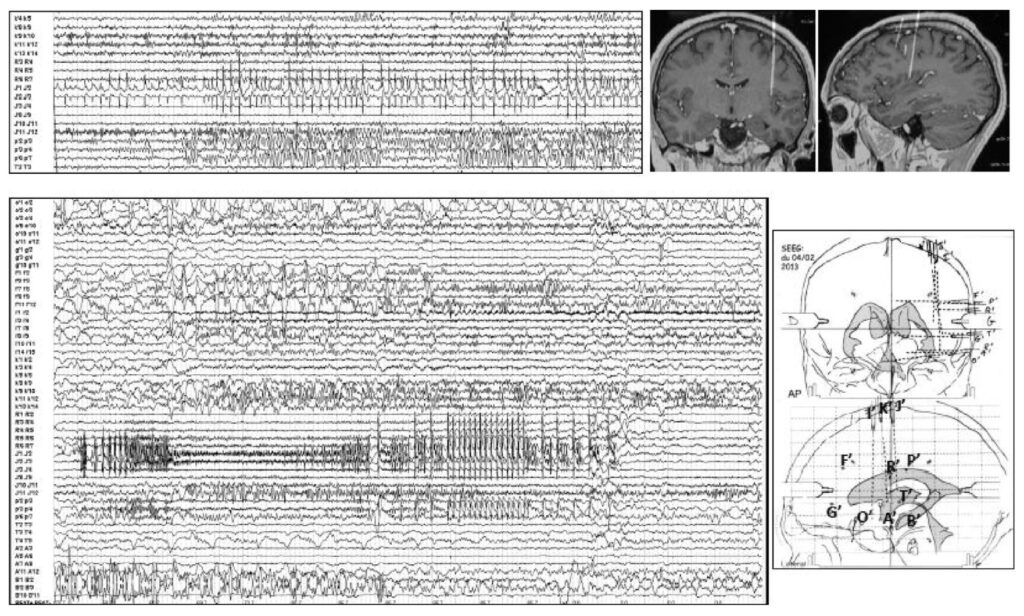

島葉てんかん, MRI陰性例

サンプリングには, 左島-シルビウス周囲領域が含まれる.

アブレーションを施行

【病変性てんかん】

SEEG計画は主に原因病変に依存

腫瘍または異形成病変の境界を特定することが主な目標になることはほとんどない

病変とEZの関係は, 脳損傷や皮質発達の拡散性奇形において問題となる

FCDタイプ2の特別なケースを除いて, EZと構造的病変が完全に連続していることはめったにないことに留意する

MRI陰性例のかなりの数は実際には病変起源であり, 主にFCDに関連する

一般的に, 場所がどこであっても, 1 つ以上の病変部および病変部周囲の電極を追加すること解消される

側頭新皮質では内側側頭構造を含めることを推奨

病変内, 病変部周囲, 遠隔領域のサンプリングは, 異所性灰白質, 多小脳回などの皮質発達奇形, 裂脳症の有無にかかわらず特に適している.

病変内活動を記録する必要性は, 破砕性病変, 低酸素脳症後病変, 外傷後病変, 脳炎後病変には当てはまらない.

これらの病変では壊死組織や嚢胞領域よりも, 病変周囲の皮質を検査することが望ましい

血管病変の場合, 出血リスクのため病変内電極を配置することは推奨されない

海綿状血管腫では, 病変周囲の皮質を記録することは可能

【Epileptic zoneを定義するための条件】

EZを適切に定義するためには, 既知の症状を再現する, 少なくとも1回の自発発作の記録を推奨

潜在性発作放電は, 通常の臨床症状を伴う自発性発作の重要性を持つ可能性がある.

低周波刺激による発作誘発

電極が厳密に病巣内にあることを条件として, 主に海馬起源の発作またはFCDタイプ2で議論される

誘発された発作は, 自発性発作の再現である必要がある

局所または遠隔ネットワークの後放電の後に発作が始まった場合, EZを定義する価値は疑わしい

【睡眠関連てんかん】

SEEG中, アミトリプチリン投与後, 約1/3の症例で通常の発作が得られる可能性がある.

二次全般化のリスクを回避するために, 抗てんかん治療の中止前にこの注射を行うことが望ましい

広範囲の発作間欠期スパイクの場合, SEEGの終了時にベンゾジアゼピン (ジアゼパム: 10 mg またはクロナゼパム: 1 mg) を静脈内注射すると, 特にFCDタイプ2で刺激領域を空間的に制限するのに役立つ.

【SEEGの期間】

平均期間は, 1週間から2週間

場合によっては3週間まで延長できるが, 特に感染リスクを考慮

サンプリングが不適切の場合は, 2回目のSEEGを提案できる.

【小児】

SEEG法は小児にも適用可能であり, 忍容性も良好

非常に幼い子供(3歳未満)の場合, 比較的焦点を絞った治療介入を提案するのに役立つ

2 歳未満では, 技術的な問題, 特にSEEG電極の使用を制約する骨の厚さ (> 2 mm) により実践できない.

【まとめ】

「側頭葉プラス」てんかんでは, 内側側頭葉および新皮質側頭葉に加えて, シルビウス葉周囲および島状領域が調査すべき重要な構造である.

前頭葉てんかんでは, 発作の機能的および解剖学的組織 (前部 vs 後部, 内側 vs 背外側) を決定することで, 埋め込み電極をより的確にターゲットすることができる

後部てんかんは, 組織が複雑になる傾向があり, 多葉性で, 多くの場合は両側性の調査が必要になる

病変の場合, 血管病変または嚢胞の場合を除き, 1つまたは複数の病変内電極を埋め込むことが有用な場合がある

[Chassoux F, Navarro V, Catenoix H, Valton L, Vignal JP. Planning and management of SEEG. Neurophysiol Clin. 2018;48(1):25-37. doi:10.1016/j.neucli.2017.11.007]

コメント