“Epilepsy-related brain tumors.” Seizure vol. 44 (2017)

“Differential Diagnosis of Intracranial Masses.” Diseases of the Brain, Head and Neck, Spine 2024-2027: Diagnostic Imaging, Springer, 2024

脳腫瘍患者におけるてんかん発症頻度は, 腫瘍の種類に応じて30~100%と大きく異なる

神経膠腫, 胚芽異形成性神経上皮腫瘍 (DNET), 神経節膠腫 (GG), 低悪性度神経膠腫, (神経膠芽腫), 転移, 軟膜腫瘍, 原発性中枢神経系リンパ腫は, 発作と関連する傾向がある

発作のリスクは, 腫瘍の種類と位置, 病変の数によって左右される

ゆっくりと成長する腫瘍, 特にDNETと神経節膠腫は特にてんかん誘発性が高い

高悪性度の腫瘍では, 発作の発生率が比較的低い

皮質に存在する腫瘍は, 発作を引き起こすリスクが高い

前頭葉, 側頭葉, 頭頂葉は, 後頭葉の腫瘍よりもてんかんを引き起こすリスクが高くなる

多発性病変は, 単独性病変と比較してリスクが高い

テント下腫瘍がてんかんと関連することはまれである

【LEAT:低悪性度てんかん原性神経上皮腫瘍】

Low-grade epilepsy-associated neuroepithelial tumors

LEATの特徴は, 成長速度が遅い, 薬剤抵抗性てんかんが早期に発症する, 大脳新皮質に局在する, 側頭葉優位など

最も一般的なのは胚芽異形成性神経上皮腫瘍 (DNET), 神経節膠腫 (GG),

DNET, GGは, 早期発症の発作を特徴とする高度てんかん誘発性病変

発作の頻度は, DNETではほぼ100%, GGでは80~90%に達する

これらは, 広い組織病理学的スペクトルを持つ神経膠細胞起源の良性腫瘍である

DNETの80%は, 側頭葉に位置

GGもほとんどが側頭葉に発生

どちらの腫瘍も良性の経過をたどるため, 再発や悪性進行は非常にまれ

DNETの平均発症年齢は約15歳

GGの場合は, 16~19歳

手術時の平均年齢は, どちらの腫瘍の種類でも約30歳

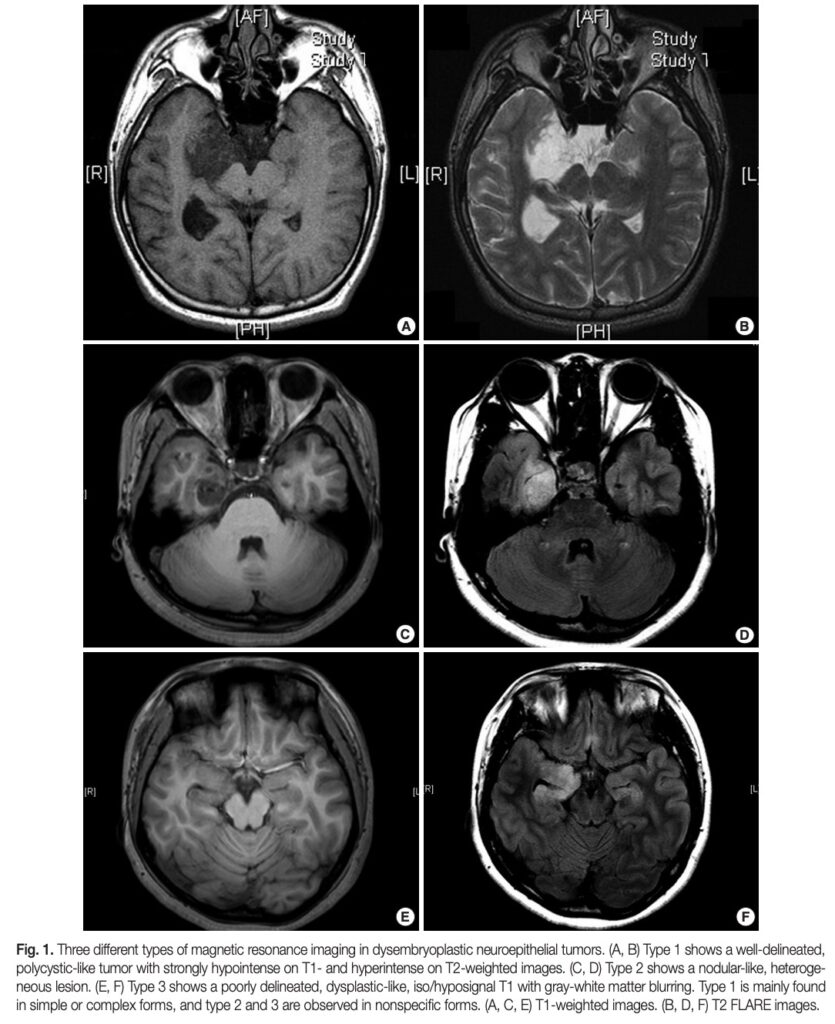

【胚芽異形成性神経上皮腫瘍 (DNET): 3つのタイプ】

type 1 (A, B): T1低信号, T2高信号, 境界明瞭な多嚢胞様腫瘍

type 2 (C, D): 結節様の不均一な病変

type 3 (E, F): 灰白質のぼやけ, 境界明瞭でない異形成様の等信号/低信号T1

type 1は主に単純型または複雑型で見られ, type 2・3は非特異的型

[Suh, Yeon-Lim. “Dysembryoplastic Neuroepithelial Tumors.” Journal of pathology and translational medicine vol. 49,6 (2015): 438-49. doi:10.4132/jptm.2015.10.05]

【低悪性度神経膠腫 (WHOグレードII腫瘍)】

星細胞腫, 乏突起膠腫, 乏突起星細胞腫も発作の発生率が高い

発作を起こす割合は全体で65~90%である

これらの腫瘍は通常, 30~45歳の間に診断される

38歳未満であることと, 皮質の病変は発作の危険因子である

神経膠腫瘍とは対照的に, 低悪性度グリア腫瘍は側頭葉外に発生することが多く, 前頭葉に最も多く発生

腫瘍が側頭葉に発生する場合, 通常は島皮質に広がる

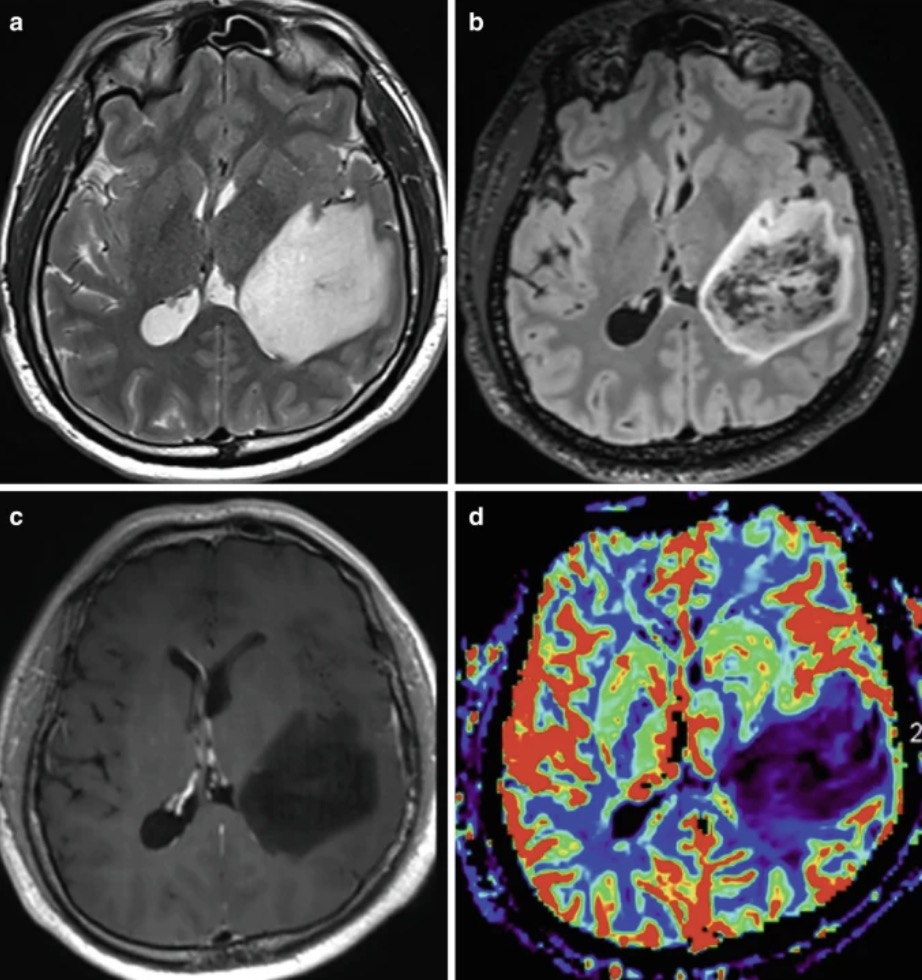

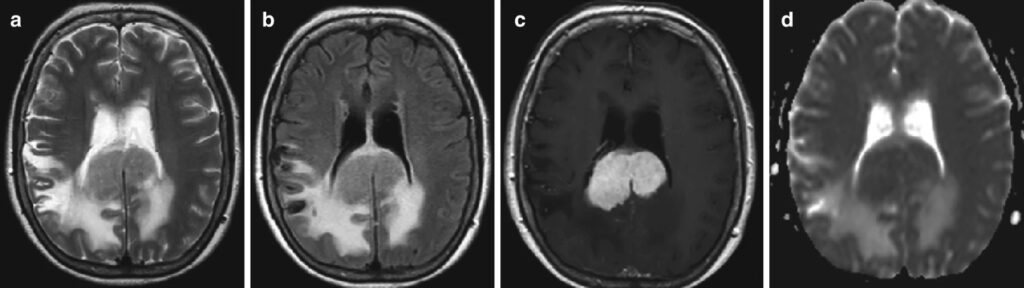

低悪性度星細胞腫 (グレード2)

3 軸方向の脳スライスと左大脳半球の高輝度腫瘤病変。脳の灌流画像では、左大脳にある腫瘍の近くに変形した領域が見られます。

(a) T2, (b) FLAIR, (c) 造影T1, (d) 灌流画像rCBV

FLAIRでは, IDH変異星細胞腫に典型的な高信号縁部, 中心部低信号 (T2/FLAIR不一致)

造影T1では増強は示されず, rCBV増加領域は含まれない

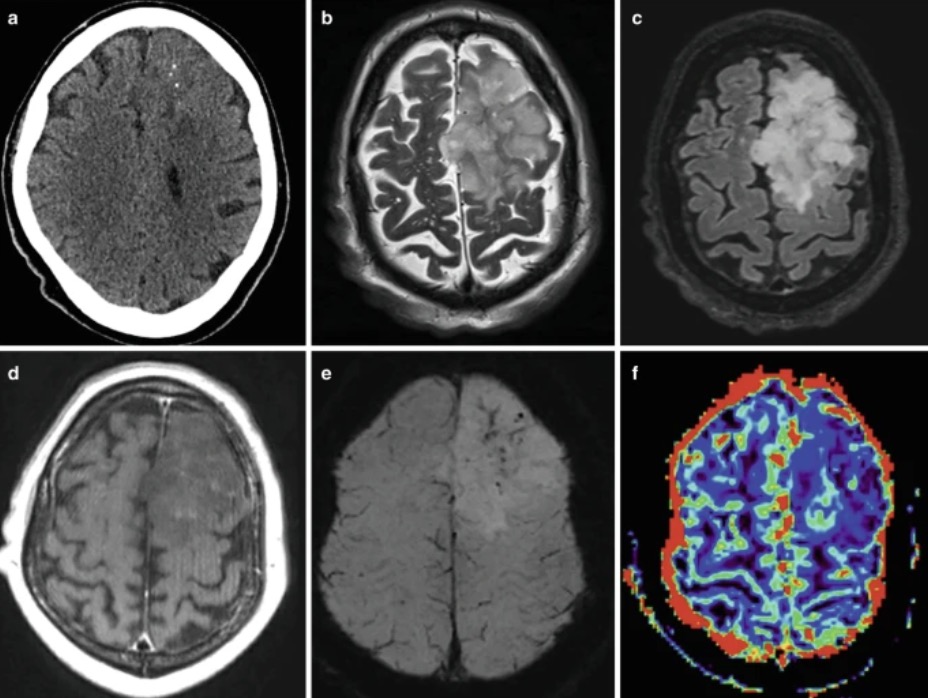

乏突起膠腫

(a) CT, (b) T2, (c) FLAIR, (d) 造影T1, (e) SWI, (f) rCBV

皮質および皮質下白質を含む, 不均一なT2/FLAIR高信号.

左前頭腫瘤には点状の石灰化 (a) が含まれており, SWIで信号低下を引き起こしている.

造影効果と軽度上昇したrCBV

【高悪性度神経膠腫 (WHOグレードIII~IV)】

未分化星細胞腫 (AA) と神経膠芽腫が含まれる

神経膠芽腫の診断時の平均年齢は60歳

これらの腫瘍のうち, てんかん発作と診断される全体的な割合は40~62%

これらの腫瘍のうち22%は, 手術後に最初の発作を起こした

てんかん重積状態も患者の12%で観察される

神経膠芽腫では前頭部と側頭部に発作が起こる頻度が高い

予防的な抗発作薬は, 術後のてんかんの発症率を低下させない.

しかしながら, 術後に抗発作薬を投与されなかった患者では, てんかん重積状態の発症率がより高かった

【髄膜腫】

ほとんどの髄膜腫は無症状で良性

髄膜腫患者の術前における, 発作の発生率は約26~31%

高齢患者ほど高くなる.

手術で治療される年齢は50~60歳

腫瘍の位置は, 発作のリスクに影響する

テント上髄膜腫 (主に凸状部と傍矢状面) と腫瘍周囲浮腫は, 発作リスクと関連

てんかんを有する髄膜腫患者は, 手術により約60~70%は発作が起こらなくなる

術後発作の危険因子は, 術前のてんかんの存在, 重大な手術合併症, てんかん性脳波活動, 若年性, 腫瘍の進行など

術前に発作がなかった髄膜腫患者の約12~19%に, 術後に発作を起こす可能性がある

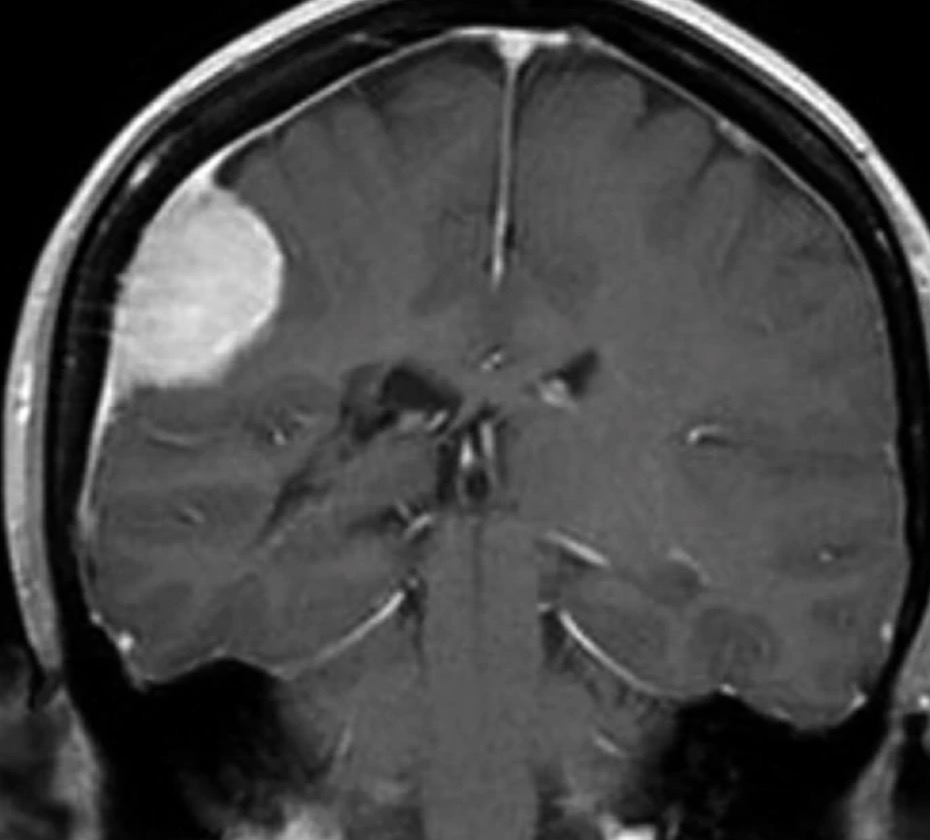

髄膜腫

ガドリニウムT1, 頭蓋冠の肥厚 (骨増殖症) あり

隣接する硬膜はわずかに肥厚し, 強い増強効果を認めるが, 反応性プロセスであり腫瘍浸潤ではない

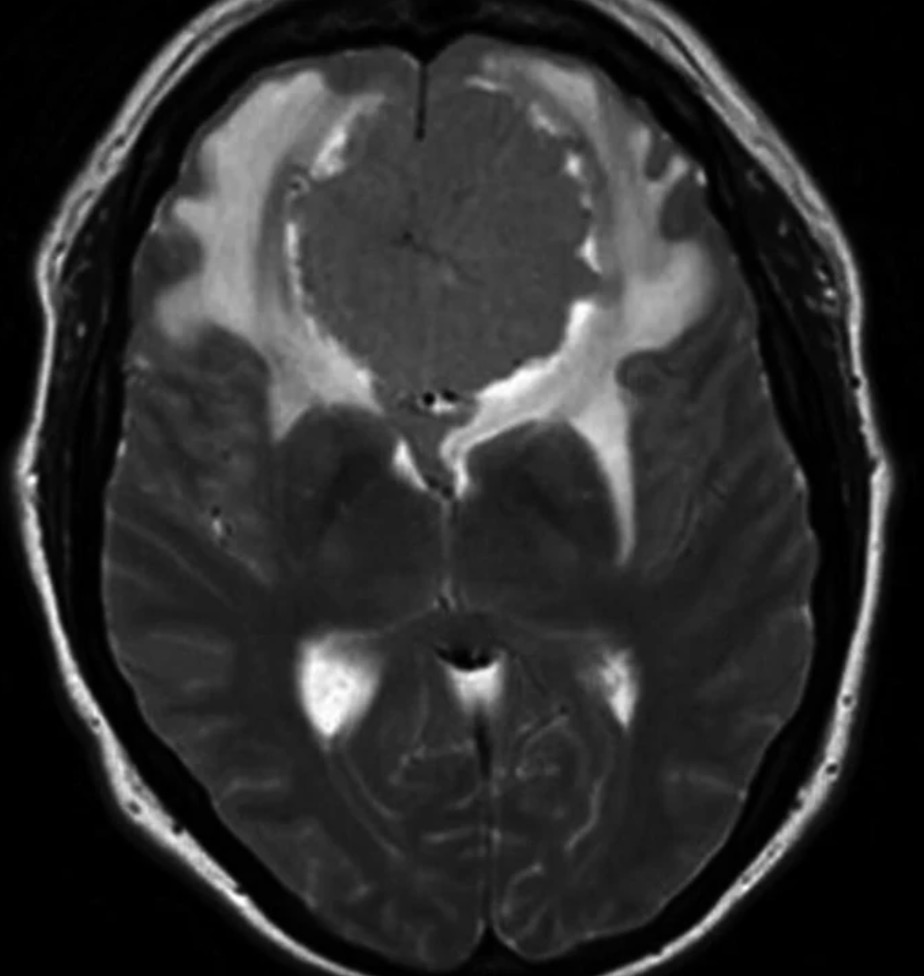

髄膜腫

T2: 大脳鎌を中心とする両側前頭に軟部組織腫瘤

灰白質信号は非特異的

レンズ核の灰白質を囲む血管性浮腫

髄膜腫は硬膜を容易に浸潤する (悪性腫瘍の兆候ではない)

他の病変 (転移) は通常硬膜を貫通しない

【脳転移】

脳転移は全身性癌患者の約20%に発生

実質および軟膜転移は発作を引き起こす可能性がある

脳転移患者の約35%に発作を認める

発作を経験していない患者には, 予防的な抗発作薬は推奨されていないが, 実際には処方されていることは少なくない.

【原発性中枢神経系リンパ腫】

てんかん発作を引き起こすことはまれ

原発性中枢神経系リンパ腫は, 白質に発生することが最も多い.

てんかん発作が原因で診断されることは通常ない

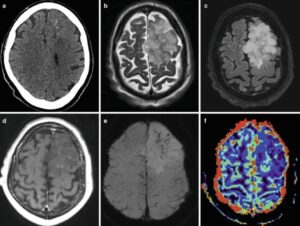

原発性CNSリンパ腫

脳室は脂肪液で満たされ, 高輝度に見え, 溝に沿った領域も明るくなっている

(a) T2, (b) FLAIR, (c) T1造影, (d) ADCマップ

周囲に浮腫を伴う脳脊髄膜の腫瘤性病変

ADCは比較的低い

【外科的治療と予後因子】

グリア神経細胞腫瘍の患者は生存期間が長く, 発作は治りにくい傾向がある.

DNET, GG:

手術後の発作消失率は68~83%

てんかんの持続期間が短いこと (1 年未満) と全摘出が, 発作消失を達成するための最も重要な要素

低悪性度神経膠腫:

手術後の発作消失率は65~71%

放射線療法と化学療法を単独または併用すると, 発作のコントロールに有益な効果がある

発作消失の最も重要な予測因子は全摘出

発作持続期間 (1 年未満), 術前の発作コントロール, 抗発作薬によるコントロールも影響する因子

MRIで石灰化がみられる患者は, 全摘出により転帰が良好

術前のてんかんの既往や頭頂部および島状部位は, 発作の予後不良と関連

神経膠芽腫:

腫瘍切除に続いて外部放射線療法(RT)と同時化学療法および補助化学療法

神経膠芽腫の切除後の発作消失率は約77%

発作の再発は一般に神経膠芽腫の進行と関連

【抗発作薬】

発作歴のない患者に, 抗発作薬を予防的に使用することは推奨されていない

焦点てんかんに準じるが, カルバマゼピンやフェニトインなどの酵素誘導薬は, 特に神経膠芽腫では化学療法薬との相互作用のリスクがあるため避けるべき

約10~35%の患者は難治性

術前に発作のない患者において, 急性症候性発作を予防するための周術期投与は, 術後1週間後に中止すべきである

【抗発作薬の抗腫瘍効果】

VPAはいくつかの研究で神経膠芽腫患者の生存率を改善することが示されている.

VPAを化学療法と併用する場合は, 血小板減少症のリスクを考慮

LEVは, テモゾロミドベースの化学療法を受ける神経膠芽腫患者の生存に対して有益かもしれない

[Ertürk Çetin, Özdem et al. “Epilepsy-related brain tumors.” Seizure vol. 44 (2017): 93-97. doi:10.1016/j.seizure.2016.12.012]

[Bonneville, Fabrice, et al. “Differential Diagnosis of Intracranial Masses.” Diseases of the Brain, Head and Neck, Spine 2024-2027: Diagnostic Imaging, edited by Juerg Hodler et. al., Springer, 11 February 2024.pp. 113–127. doi:10.1007/978-3-031-50675-8_8]

コメント